La “Fornace a fuoco continuo per la laterizi” di Gramignazzo fu fondata nel 1882 da Giovanni Pizzi, a dispetto di quanto scrive l'antica insegna sopra il portale nord del fabbricato. I pizzi arrivarono a Gramignazzo tra la fine del ‘700 e l'inizio dell'’800 come militari a seguito dei conti Simonetta. La fornace passò di padre in figlio fino alla cessazione della sua attività avvenuta nel 1970. La Fornace fu costruita su modello di forno Hoffmann a ciclo continuo. “Il suo impianto strutturale, estremamente semplice, consiste in una galleria generalmente a pianta ellittica coperta a volte, dove vengono disposti i materiali da cuocere. La galleria è suddivisa in un certo numero di scomparti, ognuno dei quali è provvisto di apposita apertura comunicante con l'esterno per il carico e scarico dei materiali e di varie bocchette nella volta superiore per l'introduzione del carbone. Ogni cella è in comunicazione con la grande camera centrale del fumo che porta al centro l'altissima caratteristica ciminiera” (G. C.).

Il nome della Fornace Pizzi di Gramignazzo è legato ad un evento storico, cioè la ricostruzione del campanile di San Marco a Venezia, crollato nel luglio del 1902, e ricostruito “dov'era e com'era” come dicevano allora i veneziani. Nel crollo non tutti i mattoni andarono distrutti e vennero perciò riutilizzati nella ricostruzione, ma non erano sufficienti per l'intero campanile. Solo la Fornace di Gramignazzo fu in grado di riprodurre dei mattoni con un colore e un formato paragonabile ai vecchi mattoni rimasti integri di modo che, integrandoli, non si notasse la differenza. Per una decina d'anni, dopo aver risalito il Po fino al porto di Torricella, continuarono ad arrivare le chiatte dei veneziani cariche di carbone, indispensabile alla fornace per cuocere i mattoni, e le imbarcazioni della Serenissima ripartivano per la laguna con carichi di laterizi.

Infine, durante l'ultima guerra, la vecchia chiesa parrocchiale settecentesca di Gramignazzo fu completamente distrutta. Il progetto per la nuova chiesa fu affidato all'architetto Mario Vacca e, anche in questo caso, i mattoni furono realizzati dalla fornace Pizzi. L'edificio fu interamente costruito in mattoni a faccia vista, di diversi formati e forme, tutti disegnati dall'architetto stesso. Infine, nel 1972, dopo quasi un secolo di attività, la fornace è costretta a chiudere i battenti. Il mondo era profondamente cambiato e l'industrializzazione aveva preso piede ovunque e, forse, chi gestiva questa azienda non è stato in grado di farla restare al passo coi tempi.

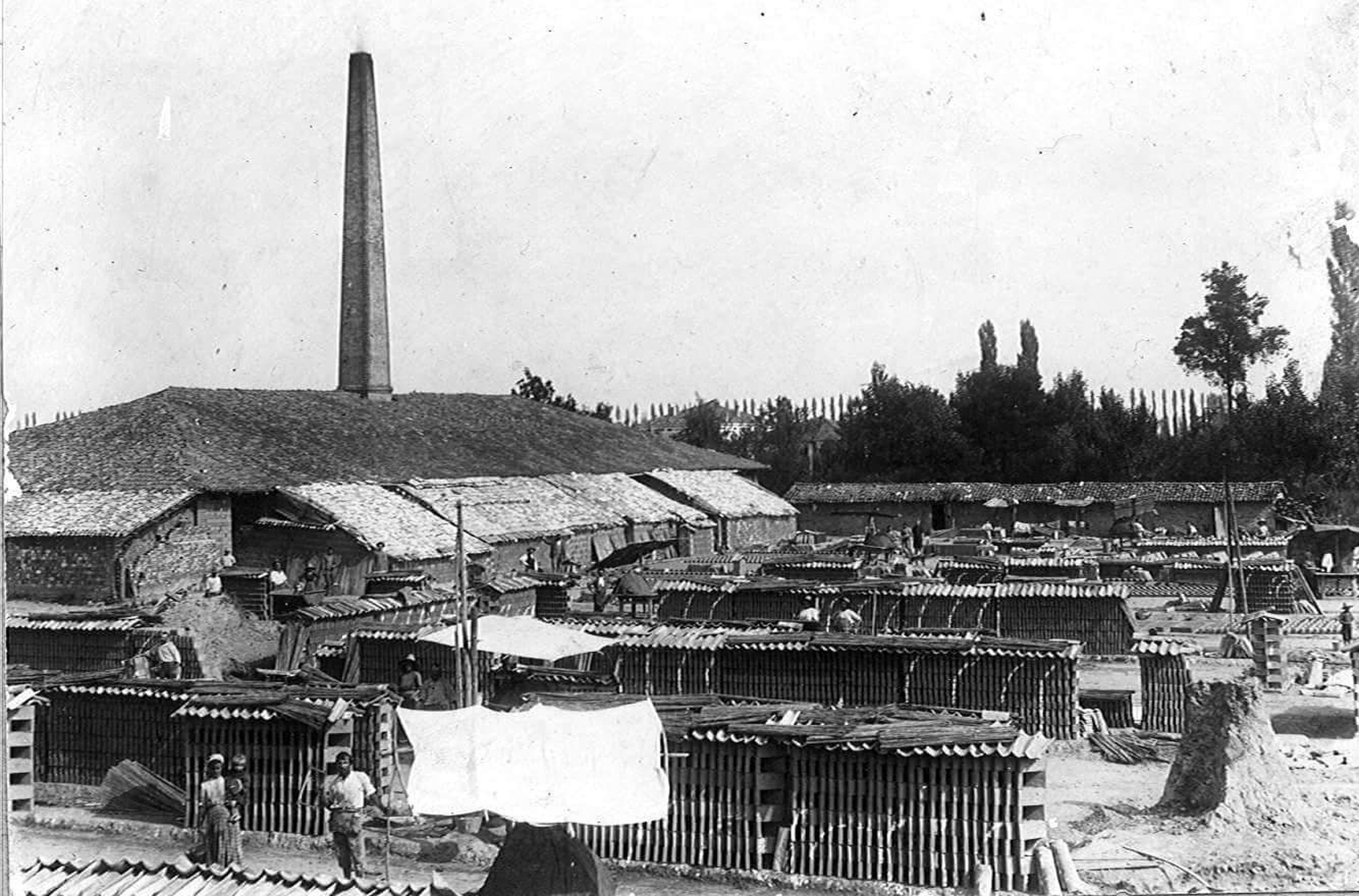

"Nei primi anni di attività della fornace, la materia prima per i mattoni d'argilla veniva reperita nell'area circostante. I laterizi venivano fabbricati a mano dai cosiddetti “quadarlen”, operai stagionali, pagati a cottimo, che lavoravano generalmente da aprile a settembre. Svolgevano questo lavoro intere famiglie, sia della zona, sia provenienti anche da molto lontano. Questi ultimi si accampavano in tende o piccoli capanni improvvisati con mattoni a secco, nei pressi della fabbrica. Ogni componente della famiglia aveva un compito differente gli uomini impostavano l'acqua e la terra impastavano e poi facevano i mattoni, mentre le donne e i bambini svuotavano gli stampi.

I mattoni così ottenuti venivano poi trasferiti sotto gli “bdai”, cioè delle specie di tettoie strette e lunghe, coperte da Coppi e riparate ai lati da stuoie, dove restavano ad essiccare. Una volta pronti i mattoni venivano cotti nel forno.

Un punto di forza della fornace è stato, fino all'ultima guerra, la sua capacità di rimanere sempre al passo coi tempi. La lavorazione dei mattoni, eseguita inizialmente a mano, vede un primo passo verso la meccanizzazione. No agli inizi del 900 con l'avvento della macchina a vapore. Un ulteriore progresso fu fatto dopo gli anni 20 con l'arrivo dell'energia elettrica; alcune importanti operazioni, quali il pompaggio dell'acqua e la macinatura del carbone, divennero totalmente eseguite con macchinari azionati a corrente. Un'altra fortuna per la fornace fu la possibilità di reperire la materia prima direttamente in loco. Infatti, la cova per l'argilla era situata appena oltre l'argine, nella golena a sud del ponte. Le frequenti alluvioni ricolmato la cava con materiali trasportati a valle dalle montagne, quali sabbia, argilla e limo, che conferivano alla materia prima le sue ottime qualità.

Due lavori, nel corso degli anni, sono sempre rimasti immutati: quello del fuochista e dell'addetto alle camere di cottura. Il primo si occupava del fuoco fin dall'accensione, che avveniva soltanto una volta, all'inizio della stagione. Il fuochista stava nel camerone sopra il tunnel e doveva continuamente alimentare il fuoco dalle bocchette del forno con polvere di carbone fossile alla sua abilità ed esperienza era affidata la buona riuscita della cottura dei mattoni. Un altro compito importante e faticoso era quello dell'addetto alle camere di cottura. Questi, infatti, dovevano accatastare nei forni i mattoni con una tecnica molto particolare, che permettesse al fuoco di passare in mezzo ai laterizi per una cottura uniforme. Inoltre, perché la camera non perdesse calore per le cotture successive, veniva svuotata quando le temperature erano ancora molto elevate.